▌简介

冥王星是柯伊伯带中的矮行星。冥王星是被发现的第一颗柯伊伯带天体,第一颗类冥天体,是太阳系内已知体积最大、质量第二大的矮行星。

冥王星是体积最大的外海王星天体,其质量仅次于位于离散盘中的阋神星。与其他柯伊伯带天体一样,冥王星主要由岩石和冰组成,质量相对较小,仅有月球质量的1/6、月球体积的1/3。冥王星有五个已知的卫星,轨道由内到外为:冥卫一、冥卫五、冥卫二、冥卫四、冥卫三。

1930年,克莱德·汤博发现冥王星,并将其视为第九大行星。1992年后在柯伊伯带发现的一些质量与冥王星相若的天体开始挑战其行星地位。2005年发现的阋神星质量甚至比冥王星质量多出27%,国际天文联合会因此在2006年正式定义行星概念,将冥王星排除出行星行列,重新划为矮行星。

| 中文名 | 冥王星 | 公转周期 | 247.94年 |

| 外文名 | Pluto | 平近点角 | 14.53度 |

| 别名 | 冥神星 | 轨道倾角 | 17.16度 |

| 分类 | 矮行星 | 升交点经度 | 110.299度 |

| 发现者 | 克莱德·威廉·汤博 | 大气层构成 | 甲烷、氮气、一氧化碳 |

| 发现时间 | 1930年2月18日 | 已知卫星数量 | 5 |

| 质量 | 1.303✕1022kg | 转轴倾角 | 119.591° |

| 平均密度 | 1.854g/cm³ | 角直径 | 0.065″ |

| 直径 | 2376.6km | 远日点 | 73.760亿千米 |

| 表面温度 | -229℃ | 近日点 | 44.368亿千米 |

| 逃逸速度 | 1.212km/s | 会合周期 | 366.73天 |

| 反照率 | 0.49至0.66 | 平均公转速度 | 4.743 km/s |

| 视星等 | 14.53等 | 表面积 | 1.779×10⁷km² |

| 绝对星等 | -0.7等 | 体积 | 7.057×10⁹km³ |

| 自转周期 | 6日9小时17分36秒 | 表面重力 | 0.620m/s² |

| 半长轴 | 39.482天文单位 | 近日点幅角 | 113.834° |

| 离心率 | 0.2488 | 赤道自转速度 | 47.18km/h |

▌发现

在1840年代,奥本·勒维耶(Urbain Le Verrier)在分析天王星轨道的扰动后,利用牛顿力学来预测当时未被发现的行星——海王星的位置。 随后在19世纪后期对海王星的观测,使天文学家推测天王星的轨道正受到海王星以外的另一个行星的干扰。1906年,珀西瓦尔·洛厄尔(Percival Lowell),一位富有的波士顿人,于1894年在亚利桑那州弗拉格斯塔夫成立了罗威尔天文台(Lowell Observatory)。1906年,他开始搜索第九大行星——行星X。 到1909年,罗威尔和威廉·亨利·皮克林(William H. Pickering)提出了这种行星的几种可能的天球坐标。 此项搜索一直持续到1916年罗威尔逝世为止,但是没有任何成果。1915年3月19日的巡天已拍摄到了两张带有模糊的冥王星图像的照片,但是这些图像并没有被正确辨认出来。已知的此类前向重建照片还有15张,最早可追溯至叶凯士天文台于1909年8月20日拍摄的照片。帕西瓦尔·罗威尔的遗孀康斯坦斯·罗威尔(Constance Lowell)企图获取天文台中其夫所有的份额,为此展开了十年的法律诉讼。对X行星的搜索因由此产生的法律纠纷直至1929年才恢复。时任天文台主管的维斯托·斯里弗(Vesto Melvin Slipher)在看到克莱德·汤博(Clyde Tombaugh)的天文绘图样品后,将搜索X行星的任务交与汤博。

汤博的任务是系统地成对拍摄夜空照片、分析每对照片中位置变化的天体。汤博借助闪烁比对器快速调换感光干板搜索天体的位置变化或外观变化。1930年2月18日汤博在经历近一年的搜索后在当年1月23日与1月29日拍摄的照片中发现了一可能移动的天体。1月21日的一张质量不佳的照片确认了该天体的运动。在天文台进一步拍摄了验证照片后,发现第九大行星的消息于1930年3月13日由电报发往哈佛大学天文台。 冥王星的公转周期是247.68年,自从被发现以来,冥王星还没有完整的绕太阳公转一周。

▌轨道

冥王星的轨道周期约为248年。它的轨道特性与行星的轨道特性大不相同,行星靠近被称为黄道的参考平面以近似圆形的轨道围绕太阳运动。相比之下,冥王星的轨道相对于黄道略微倾斜(超过17°),偏心率略大(椭圆)。这种偏心率意味着冥王星的一小部分轨道比海王星的轨道更靠近太阳。冥王星-冥卫一质心于1989年9月5日到达近日点, 并在1979年2月7日至1999年2月11日之间比海王星更靠近太阳。

从长期来看,冥王星的轨道是混乱的。使用计算机模拟可以向前和向后来预测数百万年间冥王星的位置,因冥王星会受太阳系内细微因素的影响改变轨道,超过李雅普诺夫时间后,预测的不确定性会变大,难以预测的因素将逐渐改变冥王星在其轨道上的位置。 冥王星轨道的半长轴在39.3至39.6天文单位之间变化,周期为19951年,对应于246至249年之间的轨道周期。冥王星的半长轴和公转周期在变得越来越长。

▌自转

冥王星的自转周期,即它的一天,等于6.387地球日。像天王星一样,冥王星在轨道平面的侧着旋转,转轴倾角120度,因此季节性变化非常大。到了至日(夏至和冬至),它的四分之一表面处于极昼之下,而另一四分之一处于极夜之中。 这种不寻常的自转方向的原因已经引起争论。亚利桑那大学的研究表明,这可能由于天体会自转始终的以最大程度地减少能量的方式调整自转方向。这可能意味着天体会改变自转方向,以在赤道附近放置多余的质量,而缺乏质量的区域会趋向两极。这被称为极移。根据亚利桑那大学发表的一篇论文,这可能是由于矮行星阴影区域积聚的大量冻结的氮冰所致。这些质量会导致天体改变自转方向,从而导致其异常的120°转轴倾角。由于冥王星距离太阳很远,赤道温度可能降至-240°C(33.1 K),导致氮气冻结成氮冰,就像水会在地球上结冰一样。在南极冰盖增大数倍的情况下,地球上也会观察到与冥王星的相同影响。

▌表面

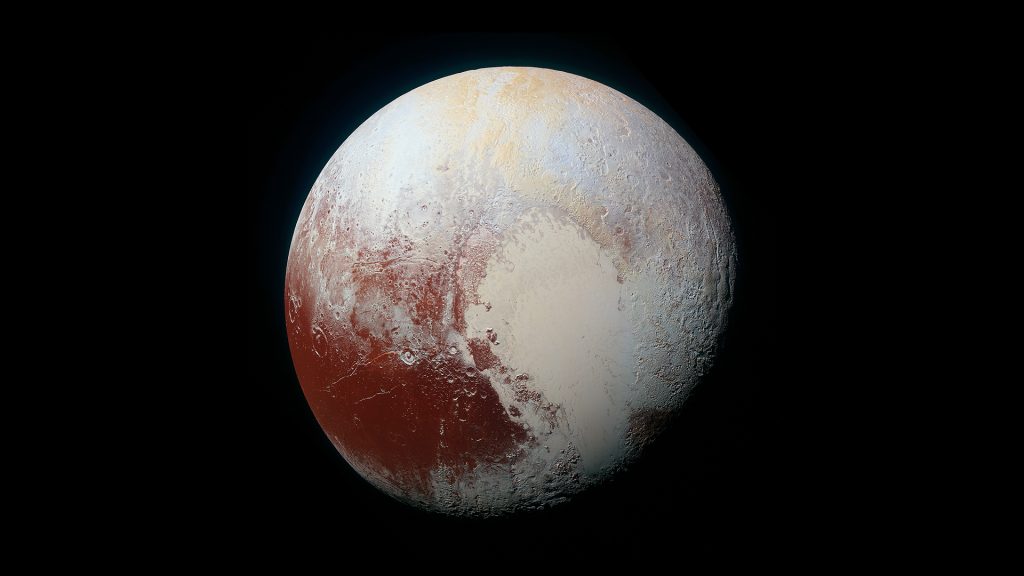

冥王星表面的平原由98%以上的氮冰、微量的甲烷和一氧化碳组成。 氮和一氧化碳在冥王星的背对冥卫一的表面上最丰富,位置在经度180°心形汤博地区(Tombaugh Regio)的西瓣斯普特尼克平原(Sputnik Planitia),而甲烷在其东部经度300°附近最丰富。 山脉则是由水冰构成的。冥王星的表面变化很大,亮度和颜色都有很大差异。 冥王星是太阳系中反差最大的天体之一,与土卫八一样具有强烈的反差。颜色从炭黑色到深橙色和白色不等。冥王星的颜色与木卫一的颜色更相似,橙色比火星稍多,红色比火星少。 著名的地理特征包括汤博区域或心形区域(背对冥卫一的一个较大明亮区域),克苏鲁斑(Cthulhu Macula)或鲸形区域(在后随半球的一个较大的黑暗区域),以及“黄铜指环”(Brass Knuckles,前导半球上的一系列赤道暗区)。

斯普特尼克平原是心形区域的西瓣,一个1000千米宽覆盖氮冰和一氧化碳冰的盆地,分布着多角形对流单体,对流单体携着水冰壳和升华坑的漂浮块向其边缘移动,有明显的冰川流入和流出盆地的迹象。斯普特尼克平原没有新视野号可见的撞击坑,表明它的年龄不到1000万年。 最新研究表明,该表面的年龄为18万年左右。新视野科学团队将初步发现总结为:“冥王星显示出令人惊讶的多种多样的地质地貌,包括由冰川学、地表-大气相互作用,以及撞击,构造,可能的冰火山和质量损失过程产生的地貌。”在斯普特尼克平原的西部地区,由平原中心向周围山脉方向吹的风形成了横向沙丘。沙丘的波长在0.4-1千米范围内,很可能由200-300微米大小的甲烷颗粒组成。

▌内部结构

冥王星的密度为1.860±0.013 g/cm3。 由于放射性元素的衰变最终将加热冰物质,使岩石从冰中分离出来,因此科学家认为冥王星的内部结构与众不同,岩石物质沉降到被水冰幔包围的致密核心中。新视野号之前对核心的直径估计为1700千米,占冥王星直径的70%。这种加热有可能持续进行,在地幔边界处形成100至180千米厚的液态水地下海洋。2016年9月,布朗大学的科学家模拟了据认为形成了斯普特尼克平原的撞击,并表明这可能是碰撞后液态水从下方上升的结果,这意味着存在至少100千米深的地下海洋。冥王星没有磁场。 2020年6月,天文学家报告了冥王星首次形成时可能存在内部海洋的证据。

▌质量和大小

冥王星的直径为2376.6±3.2 千米,其质量为(1.303±0.003)×1022kg,是月球的17.7%(地球的0.22%)。其表面积为1.779×107 km2,与俄罗斯面积大致相同。它的表面重力为0.063 g(地球为1 g,月亮为0.17 g)。由于冥王星太暗太小,发现后很长时间不能确定它的大小。最早估计它的直径是6600千米,1949年改为10000千米。1950年杰拉德·柯伊伯用新建的5米望远镜将其直径修正为6000千米。1965年杰拉德·柯伊伯用冥王星掩暗星的方法定出直径的上限为5500千米。1977年发现冥王星表面存在冰冻甲烷,按其反照率测算,冥王星的直径缩小到2700千米。

1978年冥卫一发现后,可以通过开普勒第三定律的牛顿公式计算冥王星-冥卫一系统的质量。对冥王星与冥卫一掩星的观测使科学家能够更准确地确定冥王星的直径,而自适应光学的发明也使他们能够更准确地确定冥王星的形状。当时一些天文学家观测指出,冥王星的直径约为2400千米,比月球(3475千米)还小,而卡戎直径为1180千米,它与冥王星直径之比是2:1,是九大行星中行星与卫星直径之比最小的。所以,有人认为冥王星和冥卫一更像一个双行星系统。冥王星小于月球质量的20%,比类地行星的质量小得多,也小于太阳系中七个卫星的质量,包括木卫三,土卫六,木卫三,木卫一,月球,木卫二和海卫一。冥王星质量远小于冥卫一被发现之前的估算。冥王星的直径是谷神星的直径的两倍以上,质量是谷神星的质量的12倍,谷神星是小行星带中最大的天体。它比2005年发现的外海王星天体矮行星阋神星的质量要小,尽管冥王星的直径略大于阋神星的直径2326千米。但由于没有近距离探测过阋神星,因此无法确定阋神星一定比冥王星小。

冥王星大小的确定因其大气和碳氢化合物薄雾而变得复杂。 2014年3月,Lellouch,de Bergh等人发表的论文发现了冥王星大气中甲烷混合比,因此得出冥王星直径大于2360千米的结论,“最佳猜测”值为2368千米。2015年7月13日,来自美国国家航空航天局(NASA)的新视野号远程侦察成像仪(LORRI)的图像以及其他仪器的数据确定了冥王星的直径为2370千米(1,470英里)。7月24日更新为2372千米(1,474英里),后来又更新为2374±8千米。根据新视野号无线电科学实验装置(REX)的无线电掩星观测数据,结果为直径为2376.6±3.2千米。

▌大气

冥王星拥有由氮气(N2),甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)组成的薄弱大气,这层大气与冥王星表面的冰处于平衡状态。根据新视野号的测量,表面压力约为1 Pa(10μbar),约为地球表面大气压的一百万分之一到十万分之一。最初认为,随着冥王星不断远离太阳,它的大气层应该逐渐冻结在表面上。后来,通过新视野数据和地面掩星的研究表明,冥王星的大气密度却在增加,并且可能在整个冥王星轨道周期中维持气态。

新视野号的观测表明,大气中氮气的逸出量比预期的少10,000倍。艾伦·斯特恩(Alan Stern)争辩说,即使冥王星的表面温度略有升高,也可能导致冥王星的大气密度呈指数增长。从18 hPa到280 hPa(百帕,从火星的三倍到地球的四分之一)。在这样的大气密度下,氮气会以液体形式流过整个表面。就像汗水从皮肤上蒸发时会冷却身体一样,冥王星的大气升华也会使其表面冷却。大气气体的存在可以追溯至1670千米高度,没有明确的上边界。

冥王星大气中甲烷(一种强大的温室气体)的存在会引起温度反转,其大气的平均温度比其表面高几十度,尽管新视野号的观测表明冥王星的高层大气要冷得多(70 K,而不是大约100 K)。冥王星的大气层被分成大约20个规则间隔的薄雾层,最高可达150千米,这被认为是冥王山脉上的气流产生压力波的结果。

2015年7月,新视野号探测器陆续发送冥王星冰山、冰块、陨坑,甚至积雪的图像,显示冥王星有存在云层的证据。左侧图片显示斯普特尼克平原东南部上空有一道非常明亮的低空烟雾,图片右侧Krun Macula区域阳光照射表面存在一个离散模糊云层,但是新视野号研究团队无法证实云层的真实存在。约翰斯·霍普金斯大学应用物理实验室发言人称,研究小组认为这是冥王星大气层存在的证据,其中包括复杂的雾霾,科学家继续分析和讨论输入数据。

这项研究产生一个疑问——是否冥王星应当恢复行星地位。如果冥王星存在云层,则意味着它存在着一个活跃的表面物质循环,像地球的水循环或者土卫六的甲烷循环。这项研究产生了关于冥王星表面和大气层的新疑问,英国皇家天文学会主席马丁·巴斯托(Martin Barstow)教授说:“这是新视野号探测器飞越冥王星时令人兴奋的新发现,虽然我认为需要一些时间来理解我们所观测到的信息。与地球相比,冥王星大气层更稀薄,因此是否有云层存在较大的不确定性。巴斯托说:“地球大气云层是大气层中悬浮水滴形成的,我们可能看到(冥王星上的)一个类似效应,但不一定是水,尤其当温度非常低时,或者表面释放物质形成云层,因此我们看到的区域存在更多气体,看上去比周围区域更加不透明。但是物理学家强调称,即使冥王星存在某种类型的活跃周期,它并不会恢复行星身份。巴斯托指出,太阳系其它星球也存在着活跃周期,例如:土卫六(土星最大的卫星),我并不认为这项最新研究会成为恢复冥王星行星身份的有力证据。

▌卫星

冥王星有五颗已知的自然卫星,其中最大最接近冥王星的是冥卫一。冥卫一(Charon)于1978年由天文学家詹姆斯·克里斯蒂(James Christy)发现,是冥王星仅有的可能处于流体静力平衡状态的卫星。冥卫一的质量足以使冥王星–冥卫一系统的质心位于冥王星星体之外。在冥卫一之外,有四个较小的外接卫星。按照与冥王星距离的顺序,它们是冥卫五(Styx),冥卫二(Nix),冥卫四(Kerberos)和冥卫三(Hydra)。冥卫二和冥卫三都在2005年被发现, 冥卫四发现于2011年,冥卫五发现于2012年。卫星的轨道是圆形的(偏心率小于0.006),且与冥王星的赤道共面(轨道倾角小于1°),但与冥王星公转轨道面大约倾斜了120°。 冥王星系统高度紧凑,五颗已知的卫星在稳定升轨的区域的内部3%内运行。

所有冥王星卫星的轨道周期都在轨道共振和近共振系统中。考虑到轨道进动,冥卫五,冥卫二和冥卫三轨道周期的比例精确为18:22:33。冥卫五,冥卫二,冥卫四和冥卫三与冥卫一的周期之间存在一系列近似比率3:4:5:6。卫星轨道越靠外,比率就越接近精确。

冥王星-冥卫一系统质心位于中心天体外部,是太阳系中的少数案例之一。 617号小行星及其卫星系统(Patroclus–Menoetius)是一个较小的案例,而太阳-木星(Sun–Jupiter)系统是仅有的较大案例。冥卫一和冥王星的大小相似,因此一些天文学家称其为双矮行星。 该系统在行星系统之中也很不寻常,因为它们相互潮汐锁定,冥王星和冥卫一始终用相同的半球面向彼此。在一个天体的任何位置上来看,另一个总是在天空中相同的位置,或者总是被遮掩无法看到。这也意味着它们每个自转周期等于整个系统围绕其质心的公转周期。

▌起源

冥王星的起源和身份一直困扰着天文学家。一个被否定的早期假设认为冥王星是海王星的逃逸卫星,被海王星当前最大的卫星海卫一(Triton)挤出轨道。动力学研究表明这个假设是不可能的,因为冥王星从未在轨道上接近过海王星。直到1992年冥王星在太阳系中的真实定位才开始明确,当时天文学家开始发现较小且冰冷的外海王星天体(TNO),它们不仅在轨道上而且在大小和组成方面都与冥王星相似。这种外海王星的天体被认为是许多短周期彗星的来源。冥王星是柯伊伯带中最大的成员之一,柯伊伯带是位于距太阳30到50天文单位之间的天体聚集的稳定带状区域。截至2011年,对柯伊伯带中视星等21等以上的天体调查已接近完成,此外任何剩余的冥王星大小的天体预计都将距离太阳100天文单位以上。像其他柯伊伯带天体(KBO)一样,冥王星也与彗星有类似的特征。例如,太阳风会逐渐将冥王星的表面物质吹向太空。假设冥王星与地球一样靠近太阳,它将像彗星一样长出一条尾巴。这一说法也存在争议,因为冥王星的逃逸速度太高以至于气体无法逃脱。有人提出,冥王星可能是由众多彗星和柯伊伯带天体的聚集而形成的。

冥王星是最大的柯伊伯带天体。海王星的卫星海卫一,稍大于冥王星,在地质和大气上都与它相似,被认为是海王星捕获的柯伊伯带天体。阋神星也与冥王星不相上下,但严格来说并不是柯伊伯带的成员,一般被视为离散盘天体的成员。冥王星等大量柯伊伯带天体与海王星处于2:3的轨道共振中。因冥王星最先被发现,具有这种轨道共振的柯伊伯带天体称为“类冥天体”(plutinos)。