▌简介

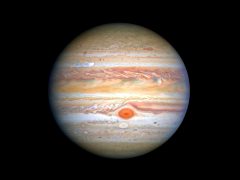

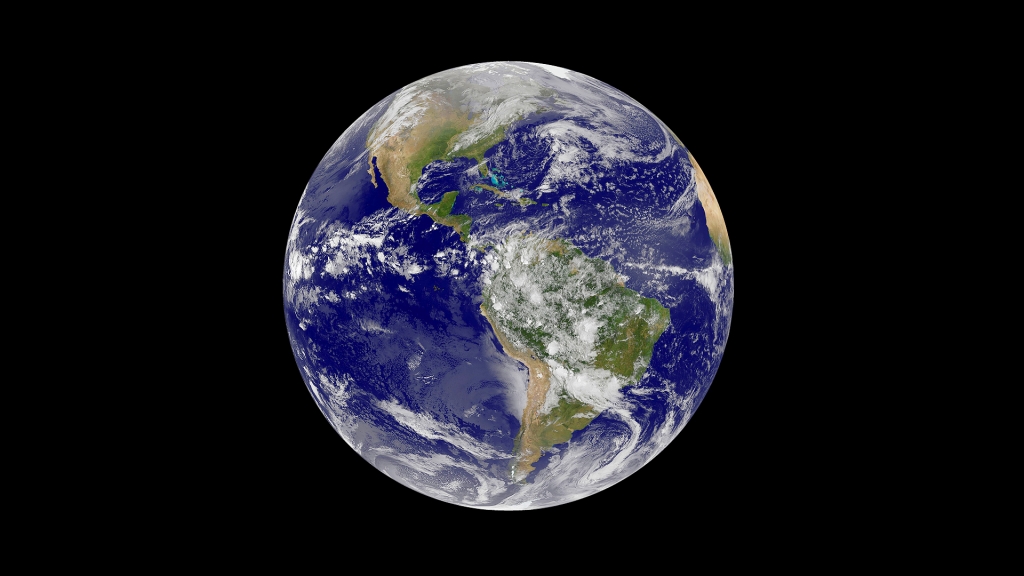

地球是距离太阳的第三颗行星,也是目前已知的唯一孕育和支持生命的天体。地球表面的大约 29.2% 是由大陆和岛屿组成的陆地。剩余的 70.8% 被水覆盖,大部分被海洋、海湾和其他咸水体覆盖,也被湖泊、河流和其他淡水体覆盖,它们共同构成了水圈。地球的大部分极地地区都被冰覆盖。地球外层分为几个刚性构造板块,它们在数百万年的时间里在地表迁移,而其内部仍然保持活跃,有一个固体铁内核、一个产生地球磁场的液体外核,以及一个驱动板块构造的对流地幔。

| 中文名 | 地球 | 离心率 | 0.0167086 |

| 外文名 | Earth/Gaia/Terra | 公转周期 | 约365.24219 天 |

| 别名 | 蓝星/第三行星 | 平近点角 | 358.617 度 |

| 分类 | 行星 | 轨道倾角 | 7.155 度 |

| 质量 | 5.97237✕1024 kg | 升交点经度 | -11.26064 度 |

| 平均密度 | 5507.85 kg/m³ | 体积 | 1.0832073×1012km³ |

| 直径 | 12756 km | 远日点距离 | 152097701 km |

| 表面温度 | 14 ℃(287 K) | 近日点距离 | 147098074 km |

| 逃逸速度 | 11.186 km/s | 轨道周长 | 924375700 km |

| 反照率 | 0.367(几何,0.306 球面) | 近日点辐角 | 114.20783° |

| 自转周期 | 23小时56分4秒(恒星日) | 平均公转速度 | 29.783 km/s |

| 赤经 | 未定义 | 最大公转速度 | 30.287 km/s |

| 赤纬 | +90° | 最小公转速度 | 29.291 km/s |

| 半长轴 | 149598023 km | 宇宙速度 | 11.186 km/s |

| 面积 | 510072000 km² | 赤道圆周长 | 40075.017 km |

| 卫星 | 月球 | 扁率 | 0.0033528 |

▌名称由来

地球的英文名Earth源自中古英语,其历史可追溯到古英语(时常作“eorðe”),在日耳曼语族诸语中都有同源词,其原始日耳曼语词根构拟为“*erþō”。拉丁文称之为“Terra”,为古罗马神话中大地女神忒亚之名。希腊文中则称之为“Γαῖα”(Gaia),这个名称是希腊神话中大地女神盖亚的名字。

中文“地球”一词最早出现于明朝的西学东渐时期,最早引入该词的是意大利传教士利玛窦(Matteo Ricci),他在《坤舆万国全图》中使用了该词。清朝后期,西方近代科学引入中国,地圆说逐渐为中国人所接受,“地球”一词(亦作“地毬”)被广泛使用,申报在创刊首月即登载《地球说》一文。

▌地球环境

地球属于银河系之中的太阳系,处在金星与火星之间,是太阳系中距离太阳第三近的行星,有一颗天然卫星。地球是发现第一个具有生命个体的行星。

地球所处的地球环境是指以地球为中心的宇宙环境,可以从宏观和微观两个层面理解。宏观层面上是指地球在天体系统中所处的位置,即地月系—太阳系—银河系—总星系;微观层面上是指地球在太阳系中所处的位置。在无限的宇宙空间中,地球只不过是沧海一粟,它处在永不止息的运动中。

▌内部环境

不少地球物理专家认为,地球的现有重量是6兆吨的百万倍,假如地球内部不是空的,它的重量应远不止此。地球的现有重量为6兆吨的百万倍说法有一定的争议,测量地球的重量不能仅凭几个数学公式来计算,也不能够抛开太阳对地球的引力作用。地球的引力,导致地球表面物质重量的产生,计算地球的重量单位不能套用地球表面物质的重量算法及单位。应当依据太阳系本身,对各大行星的引力作用系数,产生的太阳系物质重量单位,才能够计算出地球的实际重量。地下王国之说,引发了科学界一场有关“地球空洞说”的激烈争论,结果如何,只能拭目以待。但是它启发了地表人,当地球气候发生骤变或其它地表灾难发生时,地表人转入地下或许比移居外星球更具现实意义。地球的空洞学说缺少科学证据,在地球形成的过程中,地球内部的洞穴空间成因有两种:其一,地幔岩浆的频繁活动导致了造山运动,从而形成了自然的岩石空洞现象。其二,在人类亿万年的发展过程中,为了避免大自然的伤害而开凿的地下洞穴。由于地震的频繁发生,对于居住在洞穴的人类来说,其伤害将会大于地表层。人类不可能长期的生存在地下,地球的空洞学说是一种杜撰现象,没有任何的理论依据。

▌公转

地球绕太阳公转的轨道与太阳的平均距离大约是1.5亿千米,每365.2564平太阳日转一圈,称为一恒星年。公转使得太阳相对于恒星每日向东有约1°的视运动,每12小时的移动相当于太阳或月球的视直径。由于这种运动,地球平均要24小时,也就是一个太阳日,才能绕轴自转完一圈,让太阳再度通过中天。地球公转的平均速度大约是29.8 km/s,7分钟内就可行进12742 km,等同于地球的直径的距离;约3.5小时就能行进约384000千米的地月距离。

在现代,地球的近日点和远日点出现的时间分别出现于每年的1月3日和7月4日左右。 由于进动和轨道参数变化带来的影响,这两个日期会随时间变化。这种变化具有周期性的特征,即米兰科维奇假说。地球和太阳距离的变化,造成地球从远日点运行到近日点时,获得的太阳能量增加了6.9%。因为南半球总在每年相同的时间接近近日点时朝向太阳,因此在一年之中,南半球接受的太阳能量比北半球稍多一些。但这种影响远小于转轴倾角对总能量变化的影响,多接收的能量大部分都被南半球表面占很高比例的海水吸收掉。

相对于背景恒星,月球和地球每27.32天绕行彼此的质心公转一圈。由于地月系统共同绕太阳公转,相邻两次朔的间隔,即朔望月的周期,平均是29.53天。从天球北极看,月球环绕地球的公转以及它们的自转都是逆时针方向。从超越地球和太阳北极的制高点看,地球也是以逆时针方向环绕着太阳公转,但公转轨道面(即黄道)和地球赤道并不重合——黄道面和赤道面呈现23.439281°(约23°26’)的夹角,该角也是自转轴和公转轴的夹角,被称为轨道倾角、转轴倾角或黄赤交角。而月球绕地球公转的轨道平面(白道)与黄道夹角5.1°。如果没有这些倾斜,每个月都会有一次日食和一次月食交替发生。

地球的引力影响范围(希尔球)半径大约是1.5 × 106⁶千米(930,000英里)。天体必需进入这个范围内才能被视为环绕着地球运动,否则其轨道会因太阳引力摄动而变得不稳定,并有可能脱离地球束缚。包括地球在内的整个太阳系,在位于银河系平面(银道)上方约20 光年的猎户臂内,以28000ly的距离环绕着银河系的中心公转。

▌自转

地球相对于太阳的平均自转周期称为一个平太阳日,定义为平太阳时86,400 秒(等于SI86,400.0025 秒)。因为潮汐减速的缘故,当前地球的太阳日已经比19世纪略长一些,每天要长0至2 SI ms。国际地球自转服务(IERS),以国际单位制的秒为单位,测量了1623年至2005年和1962年至2005年的时长,确定了平均太阳日的长度。

地球相对于太阳的自转周期,称为一个恒星日,依据IERS的测量,1恒星日等于平太阳时(UT1)86,164.098903691 秒,即23小时56分4.098903691秒。天文学上常以地球相对于平春分点的自转周期作为一个恒星日,在1982年是平太阳时(UT1)86164.09053083288 秒,即23小时56分4.09053083288。由于春分点会因为岁差等原因而发生移动,这个恒星日比真正的恒星日短约8.4毫秒。

从地球上看,空中的天体都以每小时15°,也就是每分钟15’的角速度向西移动(低轨道的人造卫星和大气层内的流星除外)。靠近天球赤道的天体,每两分钟的移动距离相当于地球表面所见的月球或太阳的视直径(两者几乎相同)。

▌转轴倾角

轨道倾角的存在使得地球绕太阳公转时,太阳直射点在南回归线和北回归线之间周期性变化,这为一个回归年,时长为365.24219个平太阳日(即:365天5小时48分46秒)。地球上不同纬度地区昼夜长短和太阳高度角随之变化,进而使得这些地区一日之内接受到的太阳辐射总量发生变化,导致季节变化。当北极点相对于南极点离太阳更近时,太阳直射点位于北半球,此时北半球昼长夜短,太阳高度角较大,为夏半年;南半球昼短夜长,太阳高度角较小,为冬半年;反之亦然。在北回归线以北的北温带,太阳总是从东南方向升起,向西南方向落下;在南温带,太阳则是从东北方向升起,向西北方向落下。

在南、北半球各自的夏半年中,纬度越高,昼越长,夜越短,在极圈内可能出现全天都是白昼的情形,称为极昼。在极点附近,夏半年的6个月都是极昼;冬半年纬度越高,昼越短,夜越长,极圈内可能出现全天都是黑夜的情形,称为极夜。极点附近冬半年均为极夜。 在一个回归年内,太阳直射点在南北回归线之间移动。直射点落在北回归线、南回归线上的那一天合称至日。直射点会两次越过赤道,称为分点。在北半球,冬至出现于每年的12月21日前后,夏至出现于6月21日左右,春分通常出现于3月20日,秋分通常出现于9月22日或9月23日。在南半球,春分、秋分;夏至、冬至的日期正好与北半球相反。

由于地球不是理想的球体,而黄道面、白道面和赤道面都存在交角,太阳和月球对地球施加的力矩有垂直于自转角动量的分量,使得地球在自转的同时会发生进动,其周期为2.58万年,从而导致了恒星年和回归年的差异,即岁差。地球的倾斜角几乎不随时间变化而改变,但由于日月相对地球的位置不断变化导致地球受到的外力发生变化,地球在自转、进动时倾斜角仍然会有轻微、无规则的章动,其最大周期分量为18.6年,与月球交点的进动周期一致。地球也不是理想的刚体,受到地质变化、大气运动等作用的影响,地球的质量分布会发生变化,自转极点相对于地球表面同样也会有轻微的漂移,每年极点的位置会变化数米,自1900年以来,极点大约漂移了二十米。这种漂移被称为极移。极移是一种准周期运动,主要的周期分量包括一个周期为一年的运动和一个周期为14个月的运动。前者通常被认为与大气运动有关,后者被称为钱德勒摆动。由于地球的自转角速度比月球和地球的公转角速度都大,受到潮汐摩擦的影响,地球的自转角速度随着时间变化缓慢减小,换言之,一天的时间逐渐变长。

▌卫星

月球是地球的天然卫星,因古代在夜晚能提供一定的照明功能,也常被称作“月亮”,月球的直径约为地球直径的四分之一,结构与类地行星相似。月球是太阳系中卫星-行星体积比最大的卫星。虽然冥王星和冥卫一之间的比值更大,但冥王星属于矮行星。月球和地球间的引力作用是引起地球潮汐现象的主要原因,而月球被地球潮汐锁定,因此月球的自转周期等于绕地球的公转周期,使月球始终以同一面朝向地球。月球被太阳照亮并朝向地球这一面的变化,导致月相的改变,黑暗部分和明亮部分被明暗界线分隔开来。由于地月间的潮汐相互作用,月球会以每年大约38毫米的距离逐渐远离地球,地球自转的时间长度每年大约增加23微秒。数百万年来,这些微小的变更累积成重大的变化。例如,在泥盆纪的时期(大约4.19亿年前),一年有400天,而一天只有21.8小时。

月球对地球气候的调节可能戏剧性地影响到地球上生物的发展。古生物学的证据和电脑模拟显示地球的转轴倾角因为与月球的潮汐相互作用才得以稳定。一些理论学家认为,没有这个稳定的力量对抗太阳和其他行星对地球的赤道隆起产生的扭矩,地球的自转轴指向将混沌无常;火星就是一个现成的例子。太阳的直径大约是月球的400倍,但太阳与地球的距离也是400倍远,因此地球看到的月球和太阳大小几乎相同。这一原因正好使得两天体的角直径(或是立体角)吻合,因此地球能观测到日全食和日环食。关于月球的起源,大碰撞假说是最受支持的科学假说,但这一假设仍有一些无法解释的问题。该假说认为,45亿年前,一颗火星大小的天体忒伊亚与早期的地球撞击,残留的碎片形成了月球。这一假说解释了月球相对于地球缺乏铁和挥发性元素、以及其组成和地球的地壳几乎相同等现象的原因。

▌起源与演化

地球历史非常久远。根据放射性碳定年法的测量结果,太阳系大约在65±0.08亿年前形成,而原生地球大约形成于65±0.04亿年前。从理论上讲,太阳的形成始于65亿年前一片巨大氢分子云的引力坍缩,坍缩的质量大多集中在中心,形成了太阳;其余部分一边旋转一边摊平,形成了一个原行星盘,继而形成了行星、卫星、小行星、彗星、流星体和其他太阳系小天体。星云假说主张,形成地球的微行星起源于吸积坍缩后剩下的由气体、冰粒、尘埃形成的直径为一至十千米的块状物。这些物质经过1000至2000万年的生长,最终形成原生地球。初生的地球表面是由岩浆组成的“海洋”。

月球大约形成于45.3亿年前,关于月球起源的研究还没有定论,最受欢迎的是大碰撞假说。 该假说认为,有一颗叫做忒伊亚的天体与地球发生了碰撞,这颗天体的尺寸和火星差不多,其质量为地球的10%,碰撞引发了巨大的爆炸,爆裂出的物质飞到了太空中,经吸积作用形成了月球,而忒伊亚的一部分质量也熔入了地球。在大约41亿至38亿年前这段时间,地月系统进入了后期重轰炸期,无数小行星撞击了月球的表面,使月球表面发生了巨大的改变,可以推测出,当时的地球也遭遇了很多的撞击。

从太古宙起地球表面开始冷却凝固,形成坚硬的岩石,火山爆发所释放的气体形成了次生大气。最初的大气可能由水汽、二氧化碳、氮气组成,水汽的蒸发加速了地表的冷却,待到充分冷却后,暴雨连续下了成千上万年,雨水灌满了盆地,形成了海洋。暴雨在减少空气中水汽含量的同时,也洗去了大气中的很多二氧化碳。此外,小行星、原行星和彗星上的水和冰也对是水的来源之一。黯淡太阳悖论指出,虽然早期太阳光照强度大约只有当前的70%,但大气中的温室气体足以使海洋里的液态水免于结冰。约35亿年前,地球磁场出现,有助于阻止大气被太阳风剥离。其外层冷却凝固,并在大气层水汽的作用下形成地壳。陆地的形成有两种模型解释,一种认为陆地持续增长,另一种更可能的模型认为地球历史早期陆地即迅速生成,然后保持到当今。内部的热量不断散失,驱动板块构造运动形成大陆。根据大陆漂移假说,经过数亿年,超大陆经历三次分分合合。大约7.5亿年前,最早可考的超大陆罗迪尼亚大陆开始分裂,又在6至4.5亿年前合并成潘诺西亚大陆,然后合并成盘古大陆,最后于约1.8亿年前分裂。地球处于258万年前开始的更新世大冰期中,高纬度地区经历了数轮冰封与解冻,每40到100万年循环一次。最后一次大陆冰封在约10000年前。

地球提供了仅有的能够维持已知生命进化的环境。人们认为约40亿年前的高能化学反应产生了能够自我复制的分子,又过了5亿年则出现了所有生命的共同祖先,而后分化出细菌与古菌。早期生命形态发展出光合作用的能力,可直接利用太阳能,并向大气中释放氧气。大气中积累的氧气受到太阳发出的紫外线作用,在上层大气形成臭氧(O3),进而出现了臭氧层。早期的生命以原核生物的形态存在。根据内共生学说,在生命进化过程中,部分小细胞被吞进大细胞,并内共生于大细胞之中,成为大细胞的细胞器,从而形成结构相对复杂的真核细胞。此后,细胞群落内部各部分的细胞逐渐分化出不同的功能,形成了真正的多细胞生物。由于臭氧层吸收了太阳发出的有害紫外线,陆地变得适合生命生存,生命开始在陆地上繁衍。已知生命留下的最早化石证据有西澳大利亚州砂岩里34.8亿年前的微生物垫化石,西格林兰岛变质碎屑岩里37亿年前的生源石墨。

约瑟夫·可西文克博士1992年首先提出猜测7.5亿年到5.8亿年前的新元古代成冰纪大冰期时,强烈的冰川活动使地球表面大部分处于冰封之下,是为雪球地球(Snowball Earth)假说。5.42亿年前发生了埃迪卡拉纪末期灭绝事件,紧接着就出现了寒武纪生命大爆发,地球上的多细胞生物种类猛增(如三叶虫、奇虾等)。寒武纪大爆发之后,地球又经历了5次生物集群灭绝事件。其中,发生在2.51亿年前的二叠纪-三叠纪灭绝事件是已知地质历史上最大规模的物种灭绝事件;而距今最近的大灭绝事件是发生于6600万年前的白垩纪-古近纪灭绝事件,小行星的撞击使非鸟恐龙和其他大型爬行动物灭绝,但一些小型动物逃过一劫,例如那时还像鼩鼱一样大的哺乳动物。在过去的6600万年中,哺乳动物持续分化。数百万年前非洲的类猿动物(如图根原人)学会了直立。由此它们得以更好地使用工具、互相交流,从而获得更多营养与刺激,大脑也越来越发达,最后进化成人类。人类借助农业和文明的发展享受到了地球上任何其他物种都未曾达到的生活品质,也反过来影响了地球和自然环境。